為了瞧瞧,是否已發布了一甲子的金杯1.0沖煮控製圖“該適度修正”了,SCA從2017年起著手了一項“邁向金杯2.0”的研究計劃。

圖:SCA甜感與濃度的研究

由於SCA本研究是測試感官中的甜感與咖啡的沖煮濃度關係,我將該研究小結,與2016年WBrC冠軍粕谷哲針對咖啡酸甜風味控制的四六沖煮法,進行了一個對觀實驗,發現有趣的呼應結果,隨本則SCA討論一併分享給大家。

首先,先來看看SCA的甜度實驗與其結論。

甜感是精品咖啡叢生豆質量評估一直到沖煮後的風味表現評估,佔關鍵好感度的一種風味特徵。

在金杯1.0的沖煮控製圖中,建議了一杯理想咖啡的理想濃度區間與萃取率區間。

但究竟何謂“理想”或“平衡”的咖啡,金杯1.0沒有給予回答。這促使sca推動進階版金杯(我簡稱其為金杯2.0)的新計劃,想更細緻的探討,濃度、萃取率或所謂"理想的風味",到底有怎樣的關聯度。

在這個由加州大學戴維斯分校科學家所進行的咖啡甜感與濃度實驗中,研究最後的小結論是:濃度越低甜感愈強。

圖:表A顯示甜的感知強度與濃度為反比關係

這個實驗是怎做的呢?

首先科學家在四分鐘的總萃取時間中,按照沖煮順序每隔30秒,取出一杯咖啡液,共分離出八杯。

然後研究者針對這八杯進行濃度量測,發現萃取時間愈早的咖啡,濃度愈高。

這個隨時間而降低濃度的趨勢,在第四杯(也就是萃取進行2分鐘後),降幅開始趨緩。

然後研究者針對這八杯進行感官評測,在每一個分杯中,針對花香與茶感,甜感,苦味與酸味,進行感官的強度評量,結果如下圖:

圖:不同萃取時間中,咖啡液體的風味與濃度的關係。

上面圖表共有四條線,最上面兩條線,代表酸味(Sour)的是綠線,苦味(Bitter)是紅線,這兩種風味是隨著萃取時間增加,而感知強度減弱。

最下面兩條線,花/茶味(Tea/Floral)是藍線,黑線(Sweet)是甜味,這兩種風味是隨著萃取時間增加而感知度增強。

由於後段的萃取濃度較低,所以研究者結論是:濃度愈高時甜感知愈弱,濃度愈弱時甜感知愈強。

由於SCA本實驗針對甜度與濃度關聯研究,是採用”分杯”的方式進行濃度的量測與測試,不同時間段所萃取的咖啡液,其中酸甜的風味物質比例,應該是不同的,因為不同風味物質的溶出時間有差別。

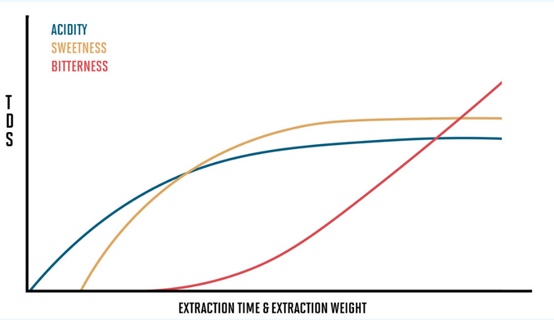

圖:酸甜苦風味萃取時間圖

一般來說分子量小的物質會先溶出,而酸分子量少,比甜會先溶出,苦味的分子最大所以會最晚溶出。

儘管溶出的時間點不同, 但因為人體感知不同風味需要的濃度強度不一,儘管苦味較慢溶出,但是只要一點點苦我們就能感知,而甜則相較需要高濃度才會被感知。

所以在SCA的測試中,第一杯的風味就是酸>苦>甜>茶感/花香。因為酸最快溶出,而第一杯濃度最高,所以苦雖僅溶出一些,但其濃度高所以強度也高。至於甜則因被酸苦掩蓋而幾乎感受不到。

至於較後面萃出的咖啡液,甜比酸多但苦溶出最多,所以在SCA的口感測試中,風味就呈現了:茶感/花香>苦>甜>酸。

由於SCA這個測試是採用"分段萃取咖啡液"的風味感知測試,沒有針對總萃取的最後平均濃度,也就是金杯所講的總濃度,進行風味感知比較。

所以不清楚SCA這個針對分杯的濃度高甜感低結論(或說濃度低甜感高),是否可套用在最終的萃取結果。

圖:咖啡最終濃度與甜度的關係為何?

為了檢驗SCA這個實驗,我利用2016WBrC冠軍的四六酸甜調控沖煮法,進行了一場沖煮測試。

結果發現,四六沖煮法所建議的甜多沖法,實際上是得到一杯低濃度低含糖量卻高甜感的咖啡。

而四六沖煮法所建議的酸多沖法,則獲得一杯高濃度高含糖量卻高酸感的咖啡。

在手沖的世界,2016世界咖啡沖煮賽冠軍-粕谷哲Tetsu Kasuka所提出的以”注水量固定比例分配”來調控一杯咖啡最終酸甜感知的做法,使得他贏得世界冠軍。

在粕谷哲的理論中,他認為總水量的前40%,決定了咖啡的風味,後60%主要針對口感清淡或醇厚來調整,對於酸甜的風味則影響輕微。

圖:前40%水影響風味,後60水影響口感

粕谷哲以為如果沖煮者想要調控風味,前40%的水需要分為兩注,第一注多一些就會讓最後的酸多,第二注多一點就讓最後的甜多。

圖:調整前40%水量的二段注水比重可調整酸甜

為了測試四六沖煮的酸多與甜多,我選擇用"機器注水"來避免人工注水導致的不穩定因素,我選擇埃塞俄比亞日曬豆及水洗豆,來進行四六沖煮測試。將水溫與研磨度都控制,僅變動機器注入的分段水量。

這個四六的測試結果,竟然有趣的呼應了SCA的甜度與濃度觀察:低濃度高甜感。(參下圖)

從上表可以看到,不論是用哪一種處理法的咖啡豆(水洗或日曬),基本上採用粕谷哲甜多沖法的建議(也就是第一注水少,第二注水),皆會得到一杯濃度較低,含糖量也較低,但飲用經驗卻是高甜感的咖啡。

從沖煮的濃度變化來看,影響含糖量的甜感與濃度的主要變化,的確集中於前40%的注水。(參下圖)

這個四六法的沖煮測試,在濃度的變化趨勢,也與SCA甜度濃度實驗中八個分段咖啡液含糖量與濃度變化雷同,都呈現前多後少的現象。

圖:SCA八個分杯中含糖量的濃度變化

至於後60%的水,在我的實驗中,為了應證粕谷哲"只是影響口感"的說法,我選擇用一注到底方式,也就是將60%水量一次性注入而不斷水,最終我獲得了四杯濃度清淡的咖啡(1.05~1.28TDS)。

至於SCA在前述所提及的甜感與濃度實驗中,最終的咖啡液平均濃度也僅約1%,是相當清淡的咖啡。(參下圖,表中的WB代表整個沖泡液的濃度)

圖:SCA八個分杯中濃度變化

在這個四六沖煮測試中,無論是日曬豆或是水洗豆(埃塞俄比亞,烘焙度均為淺焙),後60%咖啡中的實際含糖量與濃度,都顯著低於前40%的咖啡液。(參下圖)

這個實驗結果帶出一個有趣的問題:為何含糖量與甜感不是正比關係,為何含糖量較高的咖啡液,喝起來會比較酸?

圖:對於甜的感知不只受蔗糖含量影響

SCA的本次甜感與濃度研究,其實實驗者最後,也提出了這個高濃度但是低甜感的自問自答。

並且SCA的測試者還進一步提出新的問題,那就是從分出的第一杯到第八杯,各杯的"含糖量濃度"其實都沒有達到味覺神經分辨蔗糖所需要的最低感知濃度,尤其是濃度特低的最後一杯。

但是實驗中的杯測者,卻依舊可以在最低濃度下可以喝到甜,並且還竟然是"比較甜",到底這個甜味感知是從哪來的?

SCA研究者提出二個假設答案,有待後續的新研究來釐清。

有些會抑制甜感的物質,例如酸或是苦,當其濃度高時,可能”屏障”我們對甜的感知敏銳度。

這可以說明,為何前段萃取的咖啡液,儘管含糖濃度高但是甜感知卻偏弱,因為前段的酸與苦也多。

下圖是本次SCA針對八個分杯的風味測試,可以看到苦(A圖),酸(B圖),未熟酸(C圖),燒焦煙味(D圖)都呈現前段萃取高,後段萃取強度降低的現象。

這或許可以說明,當可抑制甜的其他風味強度偏弱時,甜的可感知力就提升。

但實際上,經SCA的實驗,末段的含糖量是遠低於可感知的味覺濃度下限,所以後段感知到的甜應該不是蔗糖的甜(因為理論上無法感知)。

SCA研究者提出氣味聯想的推測,也就是因為某些風味在經驗中與甜有關,所以當這些味道增多時,可能使我們以為品嚐到甜。

下圖是本次SCA甜感與濃度測試中,杯測者所感知到的八個分杯中的風味,可以看到茶與花香(F圖)在末段萃取顯著拉高,蜂蜜(G圖)與水果味(H圖)則是小幅度後段上揚趨勢。

SCA研究者以為,這些花香,蜂蜜或是水果的風味,在末段萃取的增強,可能強化了我們對甜的聯想力,認為嚐到了甜。

金杯2.0的計劃仍在進行,關於沖煮與風味的關係,還有許多未知等待科學家深入挖掘。

本文旨在詳實記錄SCA的研究脈動,並提出一些有趣的實驗觀察。還有更多可能,去探討SCA針對金杯2.0的各種觀察數據,歡迎大家動手實作玩玩看。

記得我之前分享2018WBrC冠軍的沖煮之道時,有提到EMI非常強調"實驗為成功之母",針對任何一個理論,動手實作去驗證與反思,自己的結果原因,都可以為下一次沖煮帶來進步。(EMI的文章可以點此參考)。

手沖要進步,是需要個人的埋頭苦幹,畢竟人不是機器,沒有人可以復制他人的沖煮行為,所以追求手沖的金杯,是非常個人性的道路。

希望大家對手沖興趣不墜,並且在沖煮的道路上充滿實驗精神,玩得盡興,也喝得愉快。

文章來源於咖啡公社CoffeeCommune ,作者林寧